企業再生には、構造的な「外科手術」と「内科的な治療」の両方が不可欠であったとし、「外科手術」としては、機材の約100機規模の退役、約50路線の撤退、そして約2万人規模の人員削減といった大規模なダウンサイジングを断行する一方、「内科的な治療」としては、「企業文化・意識の改革」を推進したとのことでした。

この改革において重要な役割を担ったのが、京セラ株式会社の稲盛和夫名誉会長の存在です。斎藤副社長は、稲盛名誉会長と共に策定した「共通の理念」について説明をされ、この理念は「全社員の物心両面の幸福の追求」「お客さまへの最高のサービスの提供」「社会の進歩発展への貢献」の三つを柱としており、特に「全社員の物心両面の幸福の追求」が冒頭に掲げられたことは、経営破綻した会社がこのようなことを言ってもいいのだろうかと当初は社員のなかに戸惑いもあったとのことでした。しかし、これは、社員が幸福でなければ何事も成し遂げられない「企業の再生は社員が成し遂げるもの」という稲盛名誉会長の信念に基づく考え方であったとのことでした。

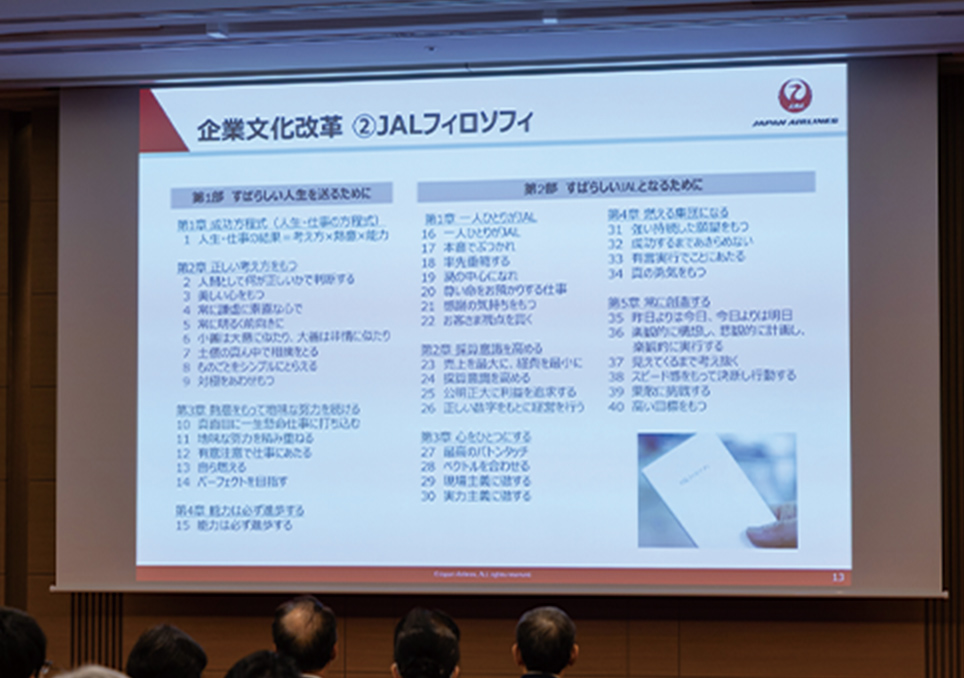

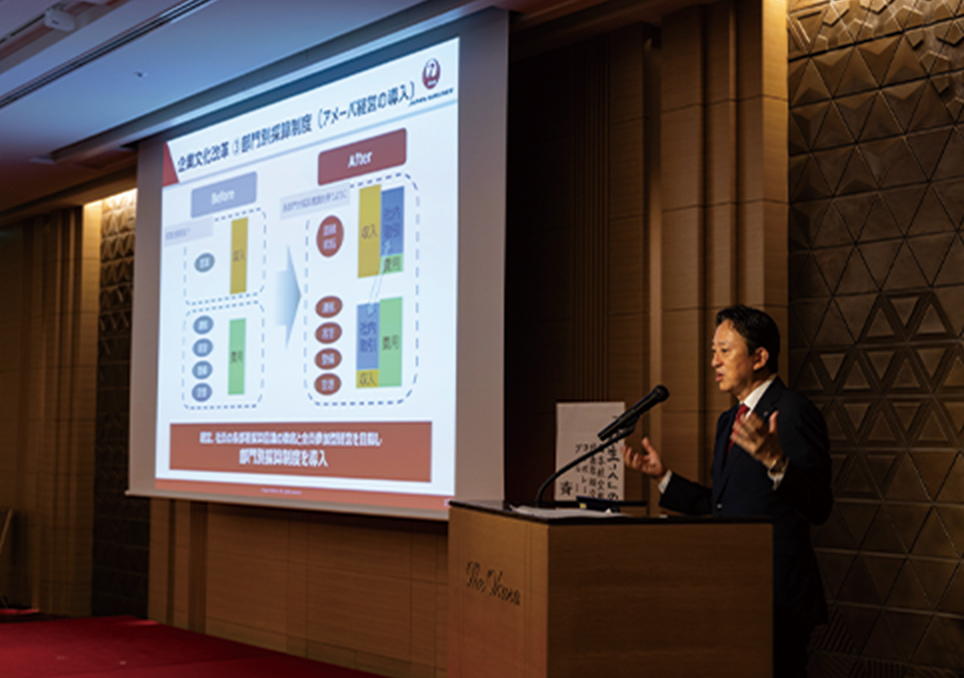

さらに、京セラ株式会社の経営哲学をJAL流にアレンジした「JALフィロソフィ」が制定され、社員一人ひとりの意識改革が図られました。リーダー教育やフィロソフィ勉強会が継続的に実施され、部門別採算制度である「アメーバ経営」を導入することで、全社員の採算意識と一体感を醸成しました。これらの包括的な取り組みにより、JALは経営再生を成功させ、コロナ禍においても黒字を維持するなど、持続的な成長を遂げています。

講演の後半では、「新生JALの経営戦略」が語られました。JALは、中期経営計画において、従来の事業戦略や財務戦略の上に「ESG戦略」を最上位に位置づけるという、新たなフレームワークを導入しています。これは、企業の成長と社会の持続可能性を両立させることを目指すもので、ESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組み自体が、JALの成長に繋がるという考え方です。

JALは、航空輸送を単なる移動手段として捉えるのではなく、「移動を通じて関係・つながりを生み出す」ことを企業価値創造の中心に据えています。この「関係・つながり」は、環境保全、地域経済の活性化、人々の幸福の向上といった社会的な価値を生み出すとされています。具体的な取り組みとして、「DREAM MILES PASS」や「二地域居住推進」などが紹介され、これらは総務省が推進する「関係人口」の創出とも合致するものです。