続いて、沖縄県立中部病院感染症内科・地域ケア科の高山義浩先生に、教育講演を賜りました。

高山先生は、まず地域包括ケアからあえて「システム」という言葉を外しているとお話されました。システム=社会制度には、普遍性が求められます。在宅ケアが普遍化されてしまうと、高齢者は病気だけでなく、生きることまでもシステムに依存するようになってしまう可能性がある。医療関係者は、地域包括ケアシステムという言葉に、そうした危機感を持つべきだと感じているそうです。高齢者がシステムに頼らずに生きられるようにするためには、個別性や多様性を容認し、心地良い居場所を作ろうとする地域文化を高めていくことが大切とのことでした。

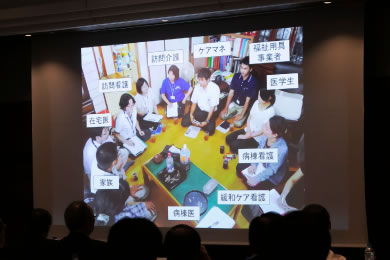

そして、在宅ケアでは、かかりつけ医や訪問看護・介護など病院外のスタッフとの緊密に連携することで、病院のスタッフが知らなかった高齢者ご本人やご家族の話を聞くことができる場合があるそうです。そうしたそれぞれのご家族が持つストーリーに耳を傾け、その意向に合う医療方針に沿って対処することが求められるのではないでしょうか。地域包括ケアは、多職種連携が重要なキーワードです。健育会グループでも、病院・施設の内外を問わず多職種連携を図り、高齢者が人生を全うする手助けをしていただきたいと思います。